【文艺观潮】

作者:薛晋文(吕梁学院党委书记、山西省文联副主席)

农村电影在中国电影市场上占据着举足轻重的地位。很多经典作品曾经以深刻的社会意义和独特的艺术魅力,赢得亿万观众喜爱。然而,随着社会经济的快速发展,文化消费日益多样,农村电影逐渐变成小众片种。近年来,农村电影虽然也有出圈之作,但大部分票房不高、声量不大、观影人数不多。承载着传承乡土文化、反映农村现实生活责任的农村电影应如何发展,才能焕发新的生机活力,重新成为大众喜闻乐见的类型,有待思考。

资料图片

《喜盈门》剧照 资料图片

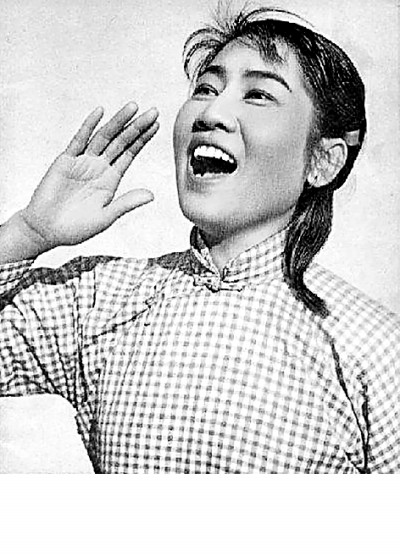

《李双双》剧照 资料图片

乡土影像镌刻着时代印记

20世纪上半叶,农村电影出现。当时,中国社会农村人口众多,他们的生活为电影创作提供了丰富的土壤。从左翼电影时期的《春蚕》《狂流》,到抗日战争时期的《保卫我们的土地》《保家乡》,这些作品以深刻的社会批判、鲜明的民族意识,激发民众的爱国热情。

新中国成立后的电影创作也将农村电影放在重要位置。1949年至1978年共生产故事片728部,其中农村影片176部,年均占比达24.2%。伴随着土地改革和农业集体化浪潮,农村社会结构和生产关系发生了翻天覆地的变化。深刻的社会变革,为农村电影提供了丰富的素材和灵感。《小二黑结婚》《柳堡的故事》《我们村里的年轻人》等作品,以贴近生活的故事和精湛的艺术表达,成为家喻户晓的经典。

1978年,改革开放的春风吹遍神州大地,激发电影的无限活力,也让农村电影迎来一波创作高潮。《黄土地》《红高粱》《老井》等在国际知名电影节上斩获大奖,《喜盈门》《咱们的牛百岁》《甜蜜的事业》等也达到家喻户晓的程度……这些作品独特的艺术风格和深刻的人文关怀,在一代观众心中留下深刻烙印。

然而,进入90年代中后期,市场经济迅速发展,城市化进程加速,农村人口结构和文化生态发生巨大变化。与此同时,电影产业化改革不断深化,商业院线成为发行放映的主要渠道,这深刻改变了电影市场格局。商业院线在选择放映片目时更倾向于投资成本大、演员名气大、类型化程度高的商业电影。这在一定程度上挤压了多为中小成本制作的农村电影的市场空间,使其数量和影响力均有所下降,发展步入低谷期。

近十年来,乡村振兴战略提出,脱贫攻坚战取得全面胜利,这些喜人变化为农村电影创作提供了新素材、新方向。很多创作者围绕主题主线设置人物形象,编排矛盾冲突,展现各种方针政策在落实过程中遇到的问题以及取得的卓越成绩。《我和我的家乡》《一点就到家》《十八洞村》《秀美人生》等作品在全国范围内产生较大影响,获得观众喜爱。但除了这些头部作品,其他农村电影的市场竞争力和艺术影响力还有较大提升空间。

难以全面呈现当下乡村社会真实面貌

从创作层面切入进行观察,农村电影遭遇发展瓶颈的原因很多。首先,是因为创作内容有些单一和固化。反映我国农村政策的变化,以及新政策对农民生活状况的影响,是中国农村电影的传统,近年来涌现的作品聚焦乡村的历史性变革,展现产业兴旺、生态宜居等主题,为观众呈现了乡村巨变的生动画卷。但这类创作扎堆涌现,也限制了农村电影的想象空间。乡村并非单一封闭的体系,而是多样开放、充满活力的社会生态。农村电影如果只聚焦经济、生态层面的变革,而忽视乡村教育的蓬勃发展、法治建设的深入推进、风俗文化的传承创新、康养产业的兴起、伦理道德体系的更新等,则难以全面立体地呈现乡村社会的真实面貌。

其次,是因为传得开、叫得响、立得住的典型人物还不多。当年,通过电影《李双双》《刘三姐》,观众记住了敢爱敢恨的李双双和刘三姐,因为电影《我们村里的年轻人》《咱们的牛百岁》,人们喜欢上了乐观向上、有责任担当的高占武和牛百岁。农村电影奉献了一大批让观众难以忘记的乡村人物形象,不仅塑造了一个时代的集体记忆,更构建了中国乡村的电影形象。但当下部分农村电影中,人物形象却局限于返乡青年、第一书记、留守老人、贫困农户等几种类型,且在塑造时容易简化为身份符号,缺乏深层的精神挖掘。这种人物塑造的困境,折射出一些创作者对当代乡村认知的不足。更深层的问题在于,一些电影缺乏对乡村精神内核的深入挖掘。“李双双们”之所以成为经典,不仅因为性格鲜明,更在于他们身上承载着中国农民特有的精神气质:既有对土地的深情眷恋,又有改变命运的强烈渴望;既有传统伦理的坚守,又有突破陈规的勇气。这种精神气质,正是乡村文化的灵魂所在。

再次,是因为喜剧作品扎堆,无法满足观众多样化的观赏需求。当下创作偏好喜剧风格。在很多作品中,农民喜欢插科打诨,乡村充满着欢声笑语,仿佛成了田园牧歌式的世外桃源。喜剧容易引发更多观众的兴趣,在商业电影市场,片方基于票房和收益考量,选择容易吸引观众的喜剧风格可以理解。但如果一味地用浅层笑料替代深层思考,用表面欢乐掩盖内在矛盾,这种创作策略可能会带来短期市场回报,却忽视了记录时代、反映现实的文化使命。一代有一代的生活悲喜,一代有一代的发展境遇,当下乡村同样面临着成长烦恼,这些曲折艰难更能表现中华民族不断奋斗前行的伟大力量。所以,农村电影既需要喜剧的轻松诙谐,也需要正剧的深刻厚重。创作者应摒弃功利主义心态,在坚持主旋律的同时弘扬多样化,不仅在题材、类型上锐意拓展,更在时代意识、主题选择、叙述视角等多维度上运用新思路,进行新探索,以庄重豪迈、惊险刺激、青春洋溢、幽默诙谐等风格,满足不同人群的观赏诉求。

媒介革新将助力农村电影破圈发展

今天,农村电影还能不断产生出好作品吗?

在新型城镇化的背景下,大量农村人口向城市迁移。城镇化不仅改变了人们的生活方式,也重塑了文化认知的坐标。很多新生代农民工和他们的子女在城市的霓虹灯下成长,其文化趣味和价值观念更多受到城市文化的影响。农村电影所承载的乡土记忆,对这类观众而言有些遥远。这种代际文化认同的变化,使农村电影在核心受众中的影响力有所削弱。

但这并不意味着农村电影没有市场。只有读懂农村,才能深入了解中国国情。这不只是针对成年观众,青少年群体的国情教育,也不能没有农村电影的参与。尤其在视听艺术时代,青少年乡村媒介素养的养成和建构,关乎他们对古老中国、当代中国和未来中国的认知。不仅如此,城市观众观看农村电影,也能在城乡视野转换中更全面地了解中国社会。

从传播学视角看,农村电影的边缘化也是媒介生态发生改变的结果。在传统媒体时代,电影几乎是城市、乡村主要的视听娱乐方式,农村电影自然成为大众艺术。但在新媒体时代,信息传播渠道多样,短视频、网络剧、直播等新兴媒介以便捷性和娱乐性,迅速占领了文化市场。截至2024年12月,中国农村网民规模已达3.13亿。媒介生态改变,使农村电影逐渐从大众文化的主要载体,回归为“电影的一种类型”。

我相信随着农村互联网的发展和乡村旅游的火热,农村电影会迎来历史性传播机遇。比如,手机终端的短视频传播具有很大的想象空间,可以有效提振农村电影传播的精准性和有效性。农村电影还可以引入虚拟现实技术,甚至尝试探索虚拟现实电影创作,以提升消费体验。一些大型乡镇社区可以尝试恢复建立自己的乡镇影院,依托乡村电影放映队伍,将公益放映和商业放映有机结合起来,打造属于基层乡村社区自己的观影基地和娱乐阵地。大力培育基层社会的本土电影创作队伍和评论宣传队伍,甚至可以与乡村大型文体活动相结合。比如火遍全网的“村晚”“村超”,都可以为今后农村电影提供创作素材和传播路径。

据不完全统计,2024年3月全国有30个省区市的198条农村电影院线订购影片2207部,共计约80.5万场。这证明农村电影市场依然蕴含着巨大潜力。农村电影不应沦为小众艺术,而应成为连接城乡、沟通代际的文化桥梁。重振农村电影不仅关乎电影艺术的发展,更关乎乡村文化的传承和城乡文化的融合。要让农村电影重新走进大众视野,需要创作者、传播者和观众共同努力,也需要社会各界的理解和支持。让我们期待农村电影重现辉煌,期待其照亮乡村、温暖人心的艺术之光更加闪亮。