在2025年9月召开的联合国气候变化峰会上,中国向世界宣布了到2035年的自主贡献目标:温室气体比峰值降低7%-10%、非化石能源占比超过30%、风光装机达2020年6倍以上、新能源汽车成为主流。

这一宏伟蓝图背后,是中国推动绿色低碳转型的坚定决心。作为国民经济命脉的关键领域之一,汽车行业尤其是商用车的绿色转型已成为实现“双碳”目标的关键战场之一。把国家目标转为“可交付”的商业路径,北汽福田已展现出了商用车头部企业的执行效率。 2025年4月,北汽福田发布首份ESG报告,系统呈现了企业在环境、社会与治理领域的战略布局与实践成果。到2028年实现碳达峰、2035年实现核心工厂碳中和、2050年实现全价值链碳中和。目前北汽福田已有6款车型获商用车首批碳足迹标识认证,这一认证不仅体现了产品的环保性能,更为企业参与全球市场竞争提供了“绿色通行证”。

绿色转型不能仅靠口号,而要靠技术、标准和生态体系的建设来支撑。

其发展须深度融入国家战略,肩负推动社会进步、创造长期价值的使命,坚决摒弃低质低效的“内卷”。这不仅是产业健康发展的内在逻辑,更是国家实现从“汽车大国”迈向“汽车强国”历史性跨越的战略核心。

技术路径:三线并举攻克新能源核心技术

推进电动化并非“单一路径的换代游戏”,而是要在不同运营场景中实现技术与商业模式的匹配。国家的产业规划也强调要以融合创新和跨界合作突破关键技术,形成完整的产业生态 。在这一导向下,北汽福田选择并行推进纯电、混动与氢燃料等多路线方案,并通过与电池、充换电企业的合作来完善补能生态。 例如,公司与宁德时代(CATL)达成长期合作框架,共同在商用车动力电池、出海电池服务及电池租赁等方面展开协同,旨在用“技术+服务”降低车主转型风险并优化TCO。此外,多款新能源车型通过了严格的欧洲WVTA认证并已进入欧洲、拉美等市场,从技术验证层面说明企业在高标准市场的适配能力。

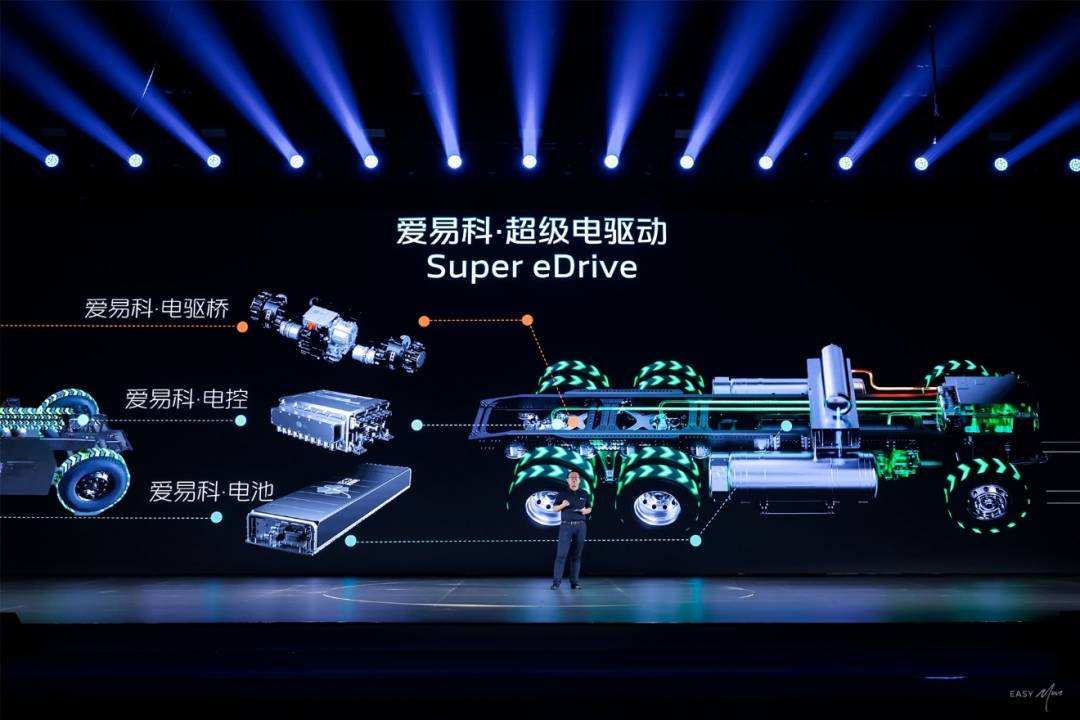

国家的底层逻辑很清晰:绿色转型不能仅靠口号,而要靠技术、标准和生态体系的建设来支撑。针对新能源汽车与智能制造,国务院和相关部委明确提出要突破核心零部件和关键共性技术、建立面向未来的产学研用平台,并提升整车与关键零部件的质量检测与认证能力。正如北汽福田爱易科电池技术,创新性地将航天级仿生结构、分子级密封工艺、高精度氢探预警等前沿科技首次规模化应用于商用车电池领域,在深水密封效能、烈火抑制速度、热失控预警精度等多个维度创造了行业新纪录 ,其表现为即将实施的2025版国标(GB38031-2025)提供了极具价值的实证样板。

智能化生态赋能:把节能、安全与效率转化为用户可见收益

新能源是上半场,智能化是下半场已成为行业共识。

在智能网联层面,政策鼓励建立虚拟仿真与测试验证平台、推广车联网与智能驾驶等关键能力。北汽福田在车联网、智能调度、预防性维护等方面的投入,使得技术可以直接转化为车队的运营效率与安全收益:空驶率、预防性检修率、事故率等关键指标在试点客户处出现可量化改善,从而为企业将技术投入转化为合理的价格溢价提供了依据 。

目前北汽福田车联网平台已接入车辆超过290万辆,覆盖全系品牌及全部动力类型。基于智能网联技术,在实现入网车辆预见性服务、远程诊断等功能的同时,北汽福田将智能驾驶技术作为服务能力的升级,围绕客户需求,从高速干线、港口/矿山,到城市开放场景,再到园区“最后一公里”,其智能驾驶产品序列已经打通物流运输全链条。其高速干线物流、港口无人集卡、城市接驳等商业化产品,可为客户提供多元化、全场景的矩阵式解决方案,通过物联网与数据服务把“技术投入”转化为“客户可见的收益”,助力客户在智慧物流转型中实现效率跃升与价值重构。

绿色转型不止于科技产品,更是绿色生态系统的顶层布局与生动实践。2024年北汽福田发布了“爱易科”全域智慧生态品牌,其中 “电·驱动”通过自主掌控“三电”核心关键技术,确保北汽福田新能源产品的动力性能、续航里程以及能效等方面的卓越表现;“智·生态”整合能源、租赁、数智、修养配、二手车等多方面业务,构建一个全方位、全生命周期的汽车产业大生态体系。同时北汽福田已与生态合作伙伴中化石油、特来电、蔚能、宁德时代等企业签约,共同推进重卡换电、电池经营性租赁、电池全周期管理、充电场站建设等全生态业务搭建,不仅创造了新的商业模式,更提高了整个产业链的减碳效率。

面对全球能源与产业格局重塑,如何把“绿色与科技”变成企业的长期竞争力,是摆在每一家制造企业面前的命题。要以科技创新引领产业创新,加速形成“新质生产力”,以创新驱动高质量发展、打造企业第二增长曲线。北汽福田的实践表明,只有把“绿色—科技—生态”三者结合,才能把国家的宏观目标转化为客户可见的收益,进而让合理的价格成为对长期投入的价值回收,而非短视逐利的借口。 国家的政策方向为企业指明了“赛道”,企业的务实做法则为行业提供了可复制的路径:在绿色与科技并举中,实现制造强国的稳步推进。

新财网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。读者应详细了解所有相关投资风险,并请自行承担全部责任。本文内容版权归新财网投稿作者所有!文中涉及图片等内容如有侵权,请联系编辑删除。